En 2019 se cumple el 50 aniversario de la editorial Anagrama, que fundó en 1969 Jorge Herralde. Durante todos estos años, con sus vaivenes, la editorial ha conseguido mantener su independencia, en unas décadas en las que la industria editorial española ha sufrido importantes cambios con la irrupción de las multinacionales y los grandes grupos de comunicación. Desde hace unos pocos años, sin embargo, ha habido cambios en el accionariado de la editorial, donde ahora tiene mayoría el grupo italiano Feltrinelli, que posee en Italia una editorial, una cadena de librerías, una televisión cultural y una conocida escuela de letras. Aunque Herralde sigue vinculado a la editorial, la dirección literaria corre a cargo ahora de Silvia Sesé, la autora del prólogo de este libro que, como otros del autor (Opiniones mohicanas, Flashes sobre escritores, El observatorio editorial...), está formado por diferentes textos con los que el autor consigue dar forma a una peculiar autobiografía que se convierte también en una historia de la edición española de las últimas décadas, en las que Anagrama ha tenido un destacado papel en la formación literaria, intelectual y sentimental de tantas generaciones.

Los primeros capítulos de este libro misceláneo -en el que entran entrevistas, discursos, conferencias, ponencias...- los dedica a la historia de la editorial desde 1969 hasta el año 2000. Ingeniero de profesión, a partir de 1967, que se traslada a vivir a París, Jorge Herralde decide poner en marcha una editorial en un contexto político convulso. Toma como referencia la editorial que fundó en Italia Giangacomo Feltrinelli (1926-1972), aristócrata italiano y mecenas del Partido Comunista, que utilizó su editorial para combatir el capitalismo desde una perspectiva radical de izquierdas. La editorial Anagrama nace en 1969 con la idea de combatir desde el mundo editorial el régimen de Franco, dando cabida en sus diferentes colecciones a textos que proceden de la izquierda revolucionaria y cultural. Como escribe Herralde, buscaba "aquellos libros y autores que consideraba más pertinentes para mi proyecto en aquellos años tumultuosos de la revolución cubana, la revolución China, la convulsión de la guerra de Vietnam, Mayo del 68, la izquierda extrañar lamentaría alemana (...), la vivacísima Italia, con el poderoso Partido Comunista".

En esos años, la editorial de Herralde fue una referencia para la lucha antifranquista y para los movimientos de izquierda. La efervescencia política y libresca duró hasta la consolidación de la transición española, que dio paso después a unos años de "desencanto" que llevaron a la editorial a un momento crítico, pues los lectores dejaron de interesarse por la agitación y la efervescencia política.

En un momento de supervivencia, Herralde decide abrir la editorial a la literatura contemporánea con dos colecciones que se convirtieron pronto en una referencia para los lectores. En 1981 nace "Panorama de narrativas" y en 1983 "Narrativas hispánicas"; desde entonces, la editorial Anagrama tiene sobre todo el prestigio que le han aportado estas dos colecciones, aunque ha seguido publicando muchos ensayos y también ha mantenido su emblemática colección "Contraseñas", de las primeras de la editorial, dedicada sobre todo al Nuevo Periodismo norteamericano.

Herralde recuerda en estos textos los problemas que tuvo con la censura, mucho menores a partir de la aprobación de la Ley de Prensa de 1966. Secuestraron algunos títulos de la editorial, aunque también sorprende que en aquellos años del tardofranquismo pudiese publicar sin problemas textos de Lenin, Mao y otros pensadores en la órbita de un izquierdismo y vanguardismo contracultural.

No oculta Herralde su decidida proximidad a lo largo de estas décadas con la izquierda política y cultural, aunque el compromiso es ahora menos explícito que en los primeros años de la editorial, en los que se defendía una izquierda de corte radical. Para él, editar libros nunca ha sido una actividad meramente aséptica. Viendo los autores y libros que ha editado en estos años, en los que ha habido de todo, se aprecia una defensa de postulados políticos radicales y heterodoxos, siempre en la órbita de la izquierda; de posturas marcadamente feministas y un apoyo de la liberación sexual en todas sus formas.

Como se cuenta en este volumen, los libros más vendidos, que sirvieron para dar estabilidad económica a la editorial, fueron las novelas de Patricia Highsmith y de Bukowski, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, Bella del Señor, de Albert Cohen y El antropólogo inocente, de Nigel Barley. Hay en su imprescindible catálogo una notable presencia de autores anglosajones, todos de primera fila, como Ian McEwan, Julián Barnes, Martin Amis, Graham Swift, Hanif Kureishi, el premio Nobel Kazuo Ishiguro, David Lodge, Lawrence Norfolk, entre otros. También hay una destacada presencia de autores italianos, franceses, alemanes y norteamericanos, además de abrirse cada vez más a la literatura hispanoamericana.

En la editorial tienen cabida, además, algunas apuestas muy personales de Herralde, como los humoristas ingleses P.G. Wodehouse y Tom Sharpe y los libros de Evelyn Waugh. Una característica de Anagrama es la política de autor, como han hecho, por ejemplo, con António Tabucchi, Rafael Chirbes, Raymond Carver, Richard Ford, Amélie Nothomb y tantos otros. La editorial también ha sufrido los mordiscos de las grandes editoriales, que se han llevado a autores como Roberto Bolaño, Enrique Vila-Matas, Javier Marías, Ignacio Martínez de Pisón y otros que labraron su carrera literaria en Anagrama.

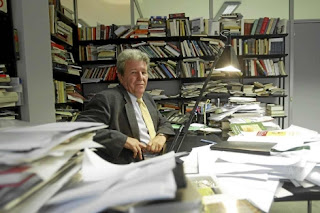

Para Herralde, la tarea del editor, consiste en "escoger, fabricar y promocionar los libros de la mejor forma posible". Tiene en alta consideración a todos los que forman parte de la vida editorial, como los libreros. Sus colaboradores destacan su intuición y olfato y su entregada manera de enfrascarse en todos los aspectos que tienen que ver con la intrahistoria de una editorial, como los viajes, las presentaciones, la presencia en Ferias... Silvia Sesé, autora del prólogo, resume de esta manera la historia de los 50 años de Anagrama: "la excelencia con provocación, el rigor sin gravedad, la diversión que trata con inteligencia a los lectores". Sin lugar a dudas, no puede concebirse la vida de la cultura española en estos 50 años sin la activa presencia de Anagrama.

Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales

Jorge Herralde

Anagrama. Barcelona (2019)

472 págs. 19,90 €.